令和6年度に引き続き、「たまこうラボ」では、理科の授業の様子を紹介していきます。

身のまわりの「ふしぎ」や「ものづくり」から、ワクワク感ある実験を行っています。

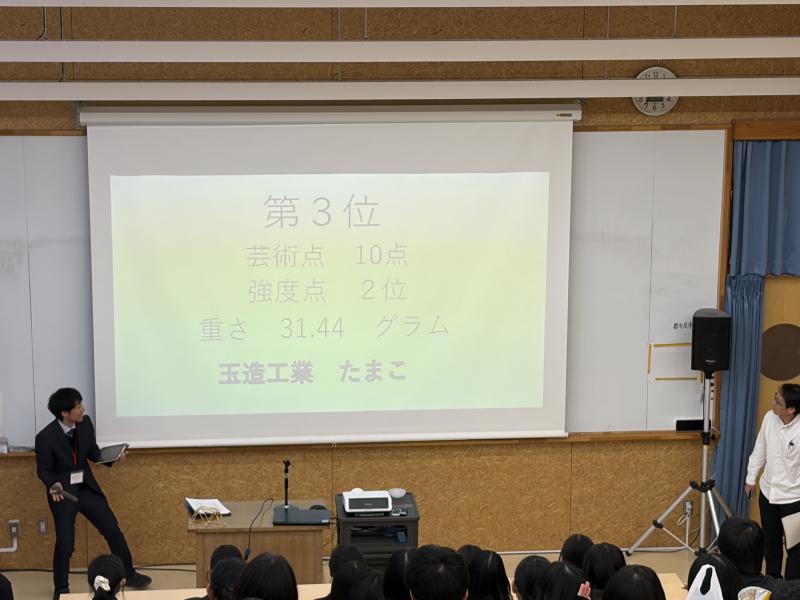

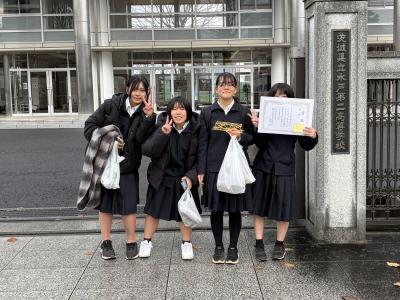

「第10回女子高生STEAMコンテストに参加」しました。

女子高生STEAMコンテストは、理工系分野に関心がある女子高生を増やそうとする水戸二高の取り組みで、今年で10回目になる大会です。

今年度は、パスタブリッジコンテストという競技で、パスタの乾麺で橋の模型を製作し、橋の強度と美しさを競うという内容で、県内から10校19チーム、総勢55名が参加しました。

本校からは、1年生4名(加納早規さん、坂井夢さん、鈴木心愛さん、鈴木実紗さん)がチーム「たまこ」として出場し、見事、総合3位入賞をしました。

どのような構造が最適かを導くために、放課後、何度も試行錯誤を繰り返した成果が出てよかったです。

※ 下記の朝日新聞の記事に掲載されました。

https://www.asahi.com/articles/ASTDN3VT1TDNUJHB001M.html

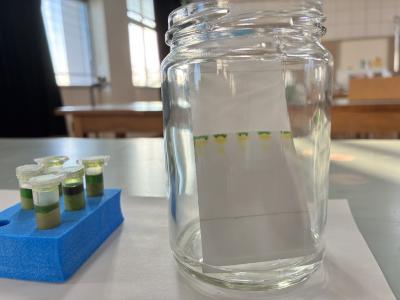

植物の葉に含まれる光合成色素の分離実験を薄層クロマトグラフィー(TLC)という方法を用いて行いました。

植物の葉は一見同じ「緑色」に見えますが、その中にはクロロフィルa・クロロフィルb・カロテノイドなど、複数の色素が含まれています。これらは光のエネルギーを効率よく吸収し、植物が光合成を行うために欠かせない役割を持っています。実際に分離してみると、TLCプレートに様々な色素の帯が現れ、普段は見えない色素の存在を視覚的に確認することができました。次の実験では、TLCプレートに見られた色素を実際に溶液として単離することに挑戦したいと思います!

空気砲の製作を行い、実際に空気の流れを体験的に学ぶ実験を行いました。

段ボールに穴を開け、内部に煙を入れて叩くことで、空気の“かたまり”が飛び出す仕組みです。見た目にも分かりやすく、楽しみながら流体の性質を理解できる活動となりました。

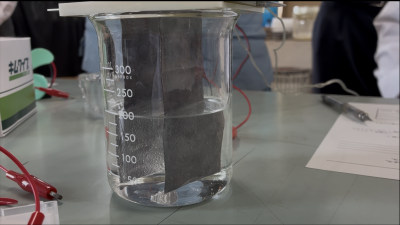

鉛蓄電池の放電特性を調べる実験を行いました。鉛蓄電池は自動車や非常用電源など、身近な場面で広く利用されている蓄電池です。実験では、蓄電池がどのように電気エネルギーを取り出しているのかを確かめました。

生徒たちは、鉛蓄電池の構造や化学反応の仕組み、安全な取り扱い方法についても学び、基礎知識を身につけました。

ペーパークロマトグラフィーで色素の分離実験を行いました。

日常の“色”が複数の成分からできていることを実験的に確かめ、物質を分けて調べる化学の基礎的な手法を体験しました。ボールペンや蛍光ペンの色素を分離してみると、1色のペンが複数の色素でできていることが確認できました。

近日中に植物の色素を類似の方法で分離する予定です!

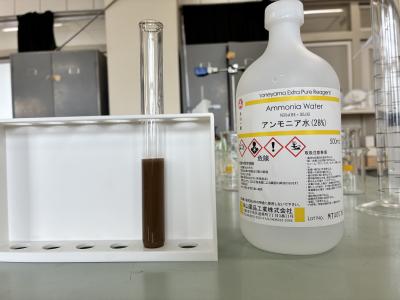

銀鏡反応を行いました。

銀鏡反応とは、銀を含む溶液を使って金属の銀を作り出す反応で、ガラスの内側に銀が鏡のようにくっつく現象です。

どのように反応させたら綺麗な鏡になるのかを検討しながら、楽しく実験することができました。

この反応で最後に残る廃液は適切な処理をしないと非常に危険ですので、慎重に実験・片付けを行いました。

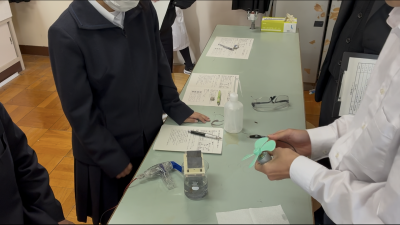

10月8日に作ったナイロンの染色を行いました。

ナイロンを染色・乾燥させ、最終的にはオリジナルのミサンガの作成をすることができました。最初は脆かった繊維ですが、何本も組み合わせることで強度のある糸をつくりだすことができました。

「力の合力に関する実験的探究」を行いました。

「2つの力の角度が変わると、合力がどのように変化するのか」を調べるために、ばねばかりを用い、グループで協力して実際に合力を測定しました。理論的な結果と比較し、合力について理解を深めました。

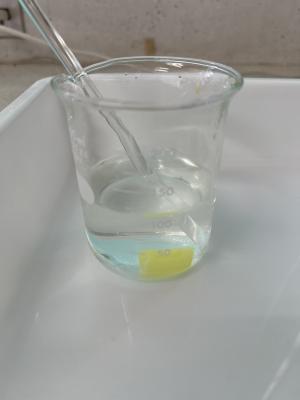

「ビタミンCによるヨウ素の還元反応」を行いました。

うがい薬に含まれるヨウ素は、通常は茶色を呈しています。このヨウ素溶液に、ビタミンC(アスコルビン酸)を含む飴を溶かした水を加えると、ヨウ素が還元されて無色のヨウ化物イオンに変化します。

この反応は、アスコルビン酸が電子を渡してヨウ素を還元する化学反応であり、ビタミンCの「抗酸化作用」の仕組みを目で確かめることができます。身近な材料で化学の基本原理を体験できる、楽しい実験です。

ナイロン66の合成 を行いました。

ナイロン66は、強度が比較的高く、熱に強いプラスチックや繊維で、衣料品(スポーツウェアなど)、工業用ロープやベルト、かばんなどにも使われています。

合成は2種類の液体を少しずつ反応させることで簡単に完了します。生徒たちも繊維が目の前で出来ていく現象を楽しみながら実験することができました。

「キサントプロテイン反応」を行いました。

タンパク質に特定のアミノ酸(チロシン、トリプトファン、フェニルアラニン)が含まれているかを調べる反応です。

特定のアミノ酸が溶液中に存在すると、黄色に呈色します。

「ビウレット反応」も同様に行いました。

タンパク質やペプチドに含まれるペプチド結合の有無を調べる反応です。

ペプチド結合があると紫色に溶液の色が変化します。

実際に目の前で反応を観察することで、難しい呈色反応を理解することができました。

濃度未知の水酸化ナトリウム水溶液の濃度を求めるために、中和滴定実験を行いました。

滴定実験は、さまざまな物質の量を求める定量実験で用いられます。

生徒たちは正確な値を求めるために、慎重に実験を行っていました!

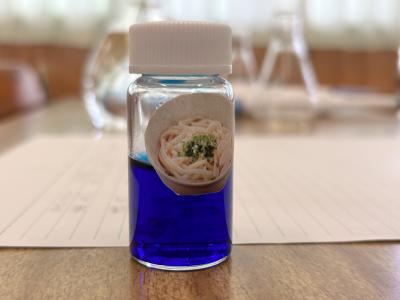

”化学の力を使った時計の作成”を行いました。

メチレンブルーという色素は、観賞魚の治療や医療の分野でも使われる化合物です。

メチレンブルーは青色なのですが、還元反応(電子を得る反応)を起こすと無色となります。

今回は還元させる物質としてグルコース(ブドウ糖)を使い、無色になるまでの時間をコントロールしていき、最終的には色の変化で時間がわかる時計を作りたいと思います。

無色になった状態に、酸素などの酸化剤が反応すると酸化反応(電子を失う反応)が起こり、元の青色へと戻るため繰り返し使えます!

今後何回かの授業を使って、オリジナルの色時計を作っていきますので、経過を報告していきたいと思います。

色時計②

色時計作成に必要な薬品は、『メチレンブルー』・『水酸化ナトリウム』・『グルコース』のみです。それぞれの量を調節することで青色 → 無色 へと変化する時間を調節することができます。化学反応に着目して、メチレンブルーの色が変化する条件の検討を行い、今後の時計作成のためのデータを集めることができました。

色時計③

生徒たちが考えたオリジナルの色時計ができあがりました!

海や宇宙をモチーフにしたタイマーやカップラーメンやカップうどんのタイマーなど、1人1人が考えたオリジナルの色時計を作成することができました。時間の調整やデザインの工夫などで苦労する場面もありましたが、楽しみながら実験を進めることができました。

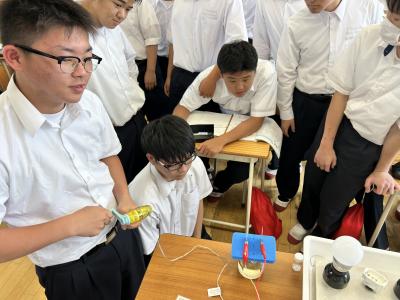

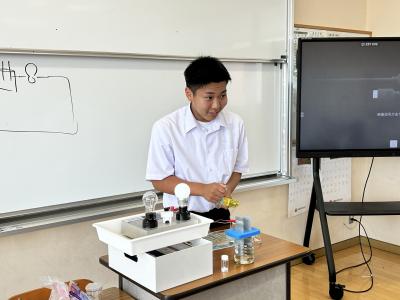

イオンからなる物質の電気伝導性を調べました。

イオンを含む溶液には電気が流れるかどうかの確認実験を行いました。

食塩(塩化ナトリウム)のような化合物は+のイオンと−のイオンからできており、結晶の状態ではイオンが規則正しく並んでいます。しかし、融解や溶解をするとイオンは自由に動けるようになります。そのため、イオンを含む溶液には電気が流れます。

最後に、確認のため、水道水に電気が流れるか実験をしてみましたが、結果はどうなったでしょうか?

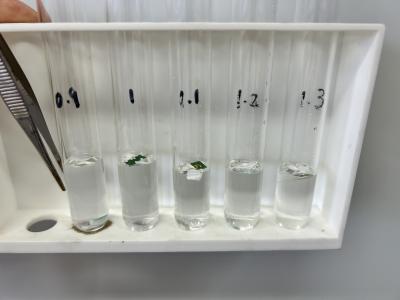

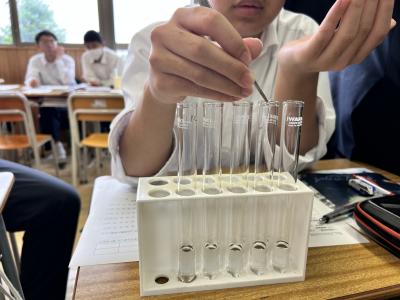

「水溶液の密度の違いを利用したプラスチックの判別」を行いました。

知っていますか?ペットボトルは、キャップとラベルと本体容器で3種類のプラスチックが使われているんです!

そのほかにも、私たちの身近にはプラスチックが溢れていますよね。そこで、日頃から利用しているプラスチックの種類を判別するために、プラスチックの小片を密度の違う水溶液にいれ、沈むか浮くかを確認することでプラスチックの判別を行いました。

補足:

物体は、"自分より密度が小さい液体中では沈み、自分より密度が大きい液体中では浮く”という性質があります。私たちの体の密度は水より僅かに大きいため、プールに入ると、体のほとんどが沈んでしまいますよね!

「ミョウバンの合成実験」を行いました。

食品添加物や制汗剤、沈殿剤などにも使われているミョウバンの合成実験を行いました。

ミョウバンは氷のような綺麗な結晶になりますが、なんと、とある金属から合成することができます。いったい何の金属から合成できるのでしょうか??

「手洗い・手の消毒効果の検討実験」の結果の確認を行いました。

アルコール消毒した手や、手指の手洗いをした手で触った培地(カビなどが増殖できる場所)にはほとんどカビや菌の発生は見られませんでした。

1番カビの発育が見られたのは、スマートフォンにいっぱい触れた手で触った培地でした。生徒たちは授業終了後、スマホを一生懸命アルコール消毒していました笑

サブ実験として、カビ対策で有名なカビ取り用洗剤の効果を確認しました。

カビ発生部分にカビ取り用洗剤を吹きかけて静置したところ、カビの脱色が観測でき、一定の効果があることが確認できました。

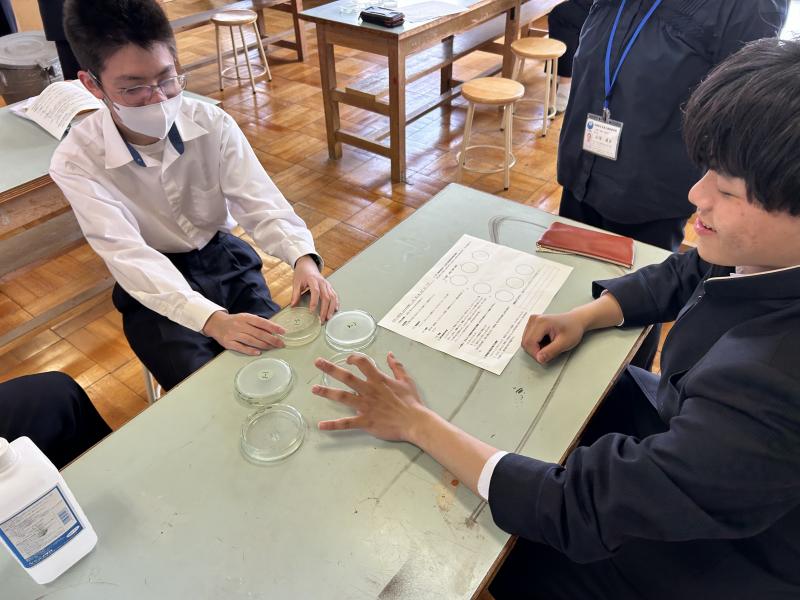

「手洗い・手の消毒効果の検討実験」を行いました。

寒天培地(菌が増殖しやすい場所)を作り、手洗い前後の手や、アルコール消毒した手などを付着させ、日頃の手洗いや消毒の効果について考える実験を行いました。今後の菌の増殖の様子について興味津々な様子です。

「塩の結晶」の作成を行いました。

実験で大切な基本的な実験器具の取り扱いや、”ろ過”や”再結晶”などの分離法についても学ぶことができました。

今後も、塩の大きな結晶作りは継続して行なっていく予定です!

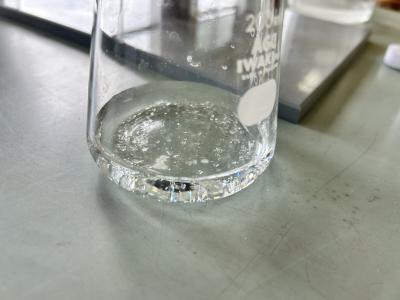

「バナナのDNA抽出実験」を行いました。

遺伝子の本体であるDNAを細胞から取り出し、観察しました。

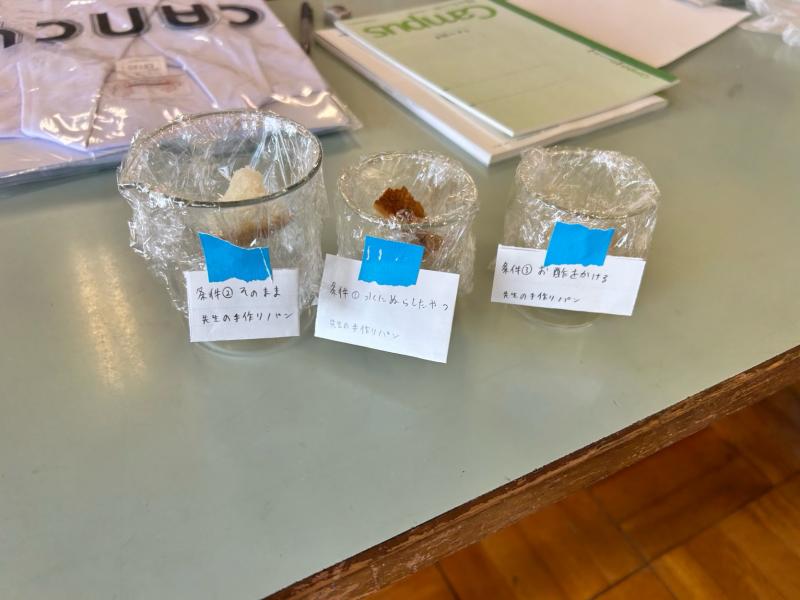

4月18日(金)に行った実験に引き続き、カビの発生に関する実験を行いました。

温度や湿度などの条件に応じて、カビの発生の様子が異なることが分かりました。

また、同じ条件でも、市販のパンと手作りのパンを比べると、市販のパンは比較的カビが発生しにくいことに気付くことができました。

「金属の溶出と析出の観察」を行いました。

金属の溶出と析出の様子を観察し、その特徴をイオン化傾向に基づいて理解しました。

身の回りの微生物について知るために、いつも食べているパンを使ってカビの発生条件の検討を行いました。1週間後どのような結果になっているでしょうか。1人1人が条件を自分で考え、積極的に取り組む姿勢が見られました。

金属のイオン化傾向に関する実験を行いました。

イオン化傾向は少し覚えにくいので、実験を通して理解を深めます。

加えて、ただの鉄くぎと、亜鉛版をはんだ付けした鉄くぎを食塩水に浸す実験も行いました。

ただの鉄くぎは1日で腐食したのに対し、亜鉛をはんだ付けした鉄くぎは鉄の腐食は見られません。なぜでしょう??

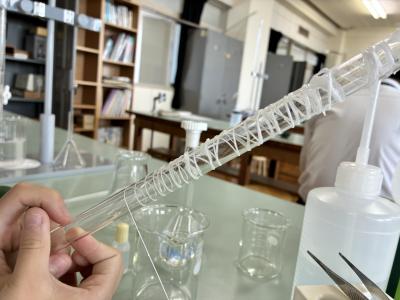

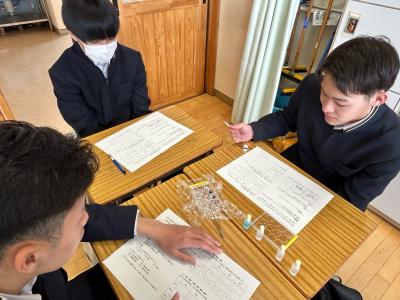

「生物基礎」が開講しました。

ガイダンス終了後、A4用紙を使ったDNAモデルを全員で作成しました。

限られた時間で、手際よく作ることができました。(折り方を間違えると、螺旋が逆巻きになってしまうので注意が必要です。)