「たまこうラボ」では、理科の授業で行った実験の様子を紹介していきます。

身のまわりの「ふしぎ」や「ものづくり」から、ワクワク感ある実験を行っています。

・3月4日、13日、19日

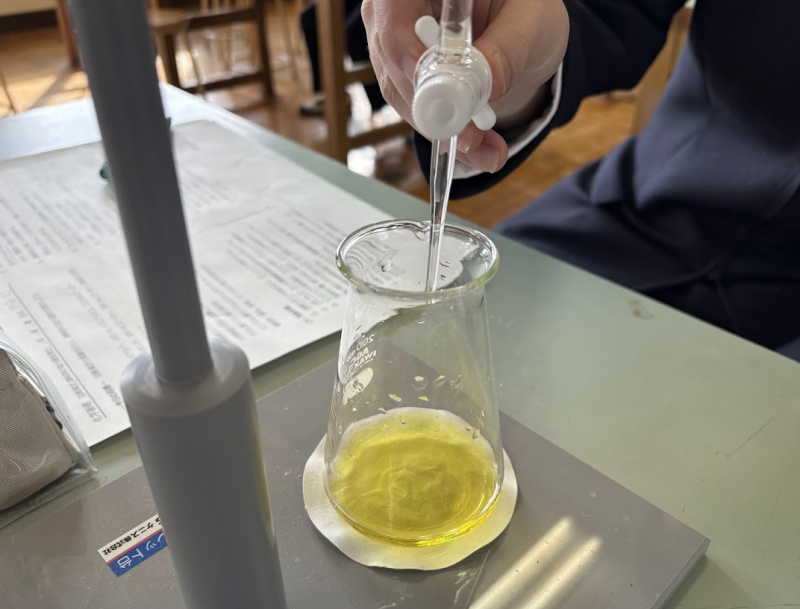

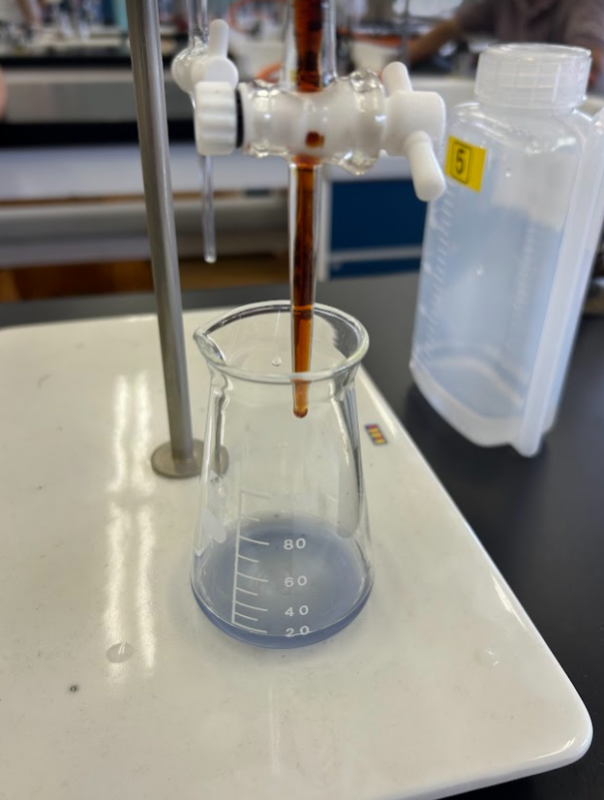

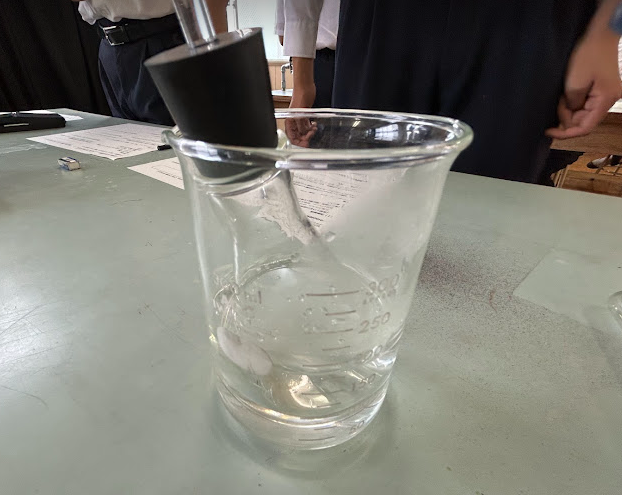

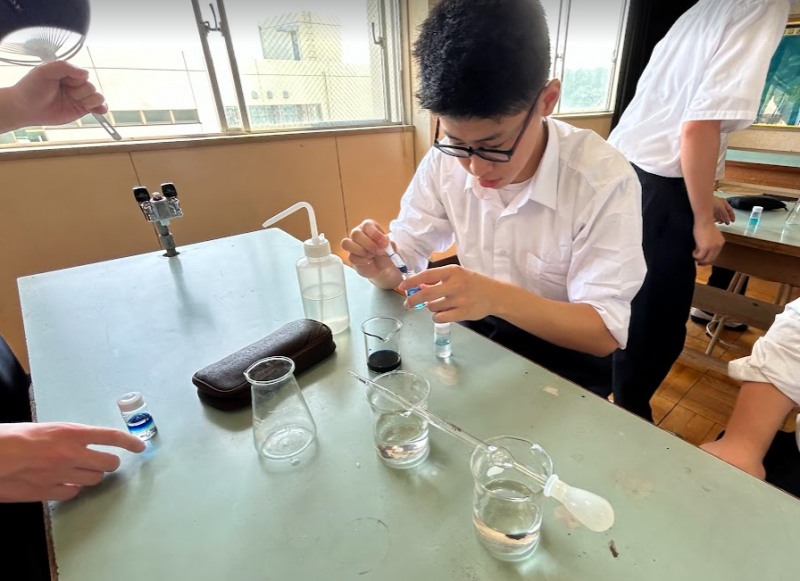

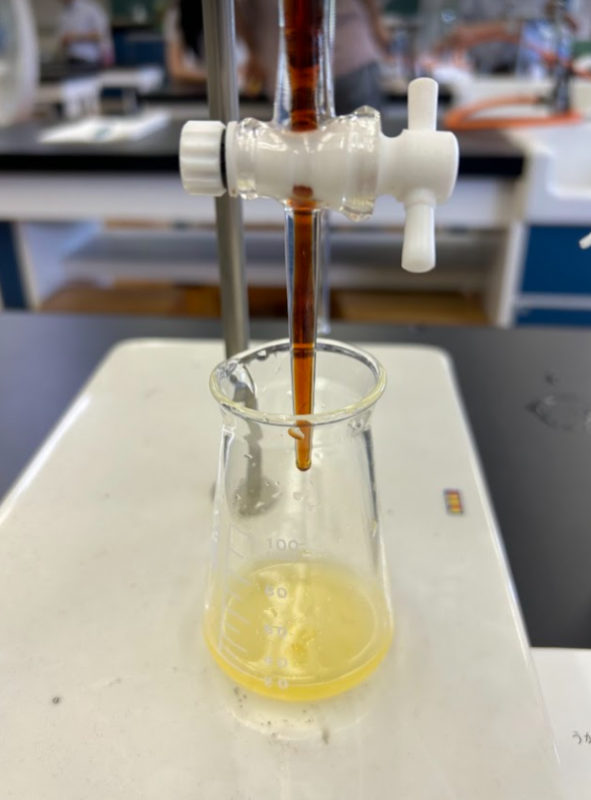

「中和滴定実験」を行いました。

1年生の化学基礎の授業で中和滴定の実験を行いました。水を使って器具の使い方を練習した成果を発揮し、どのグループも正しい操作と手順で妥当な結果を得ることができました。

・2月5日、7日、19日、3月7日、12日

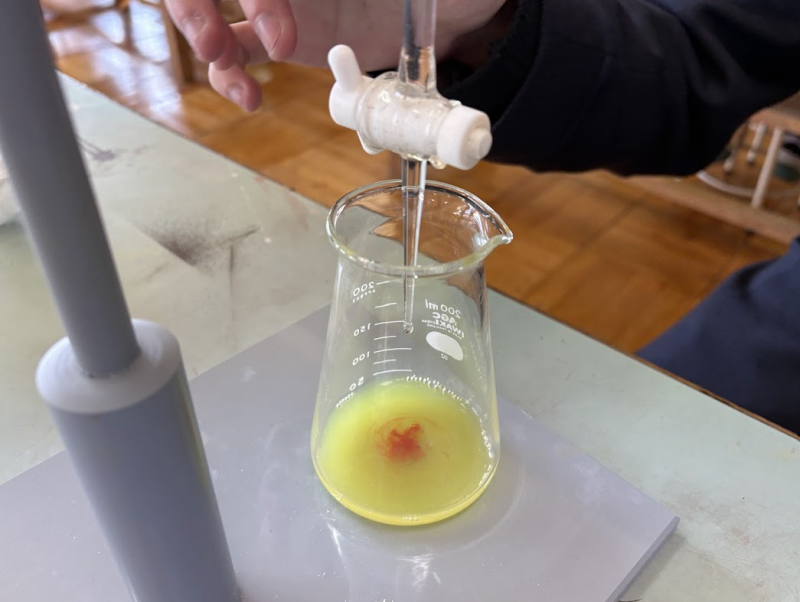

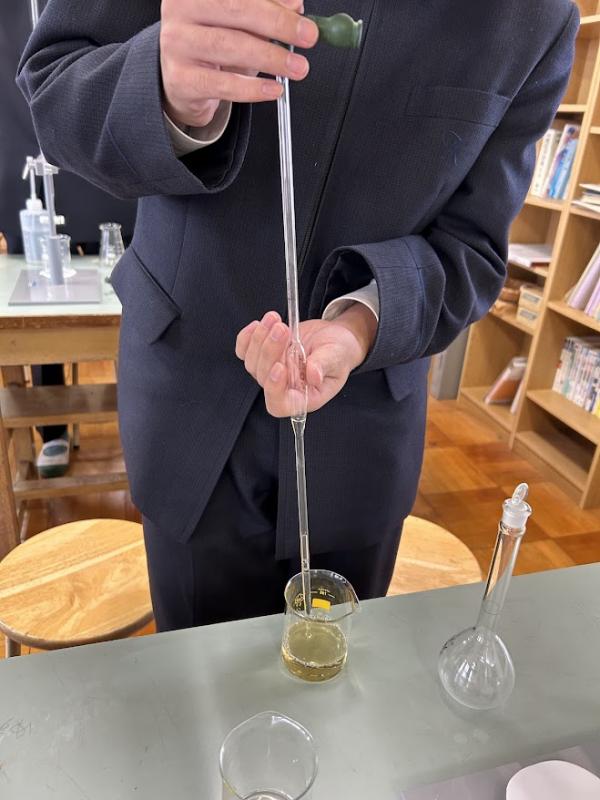

「醤油の塩分量を測定する実験」を行いました。

硝酸銀水溶液を滴下して、塩化銀やクロム酸銀の沈殿を生成させて、その色変化を観察することで、市販の醤油の塩分量を算出しました。

・1月8日、10日、15日、17日、22日、24日

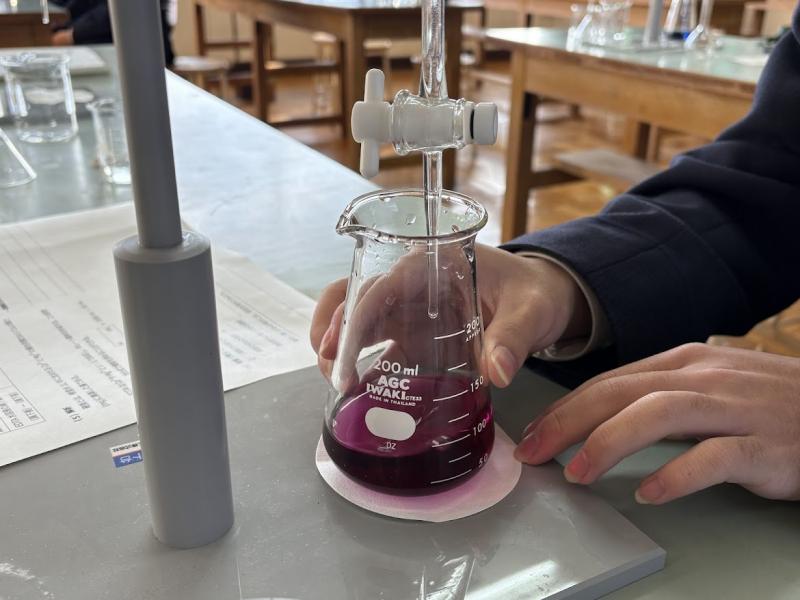

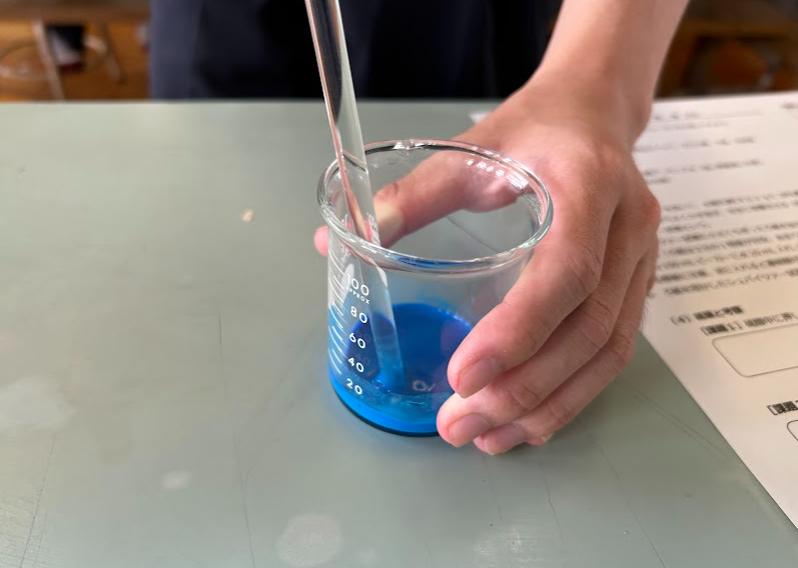

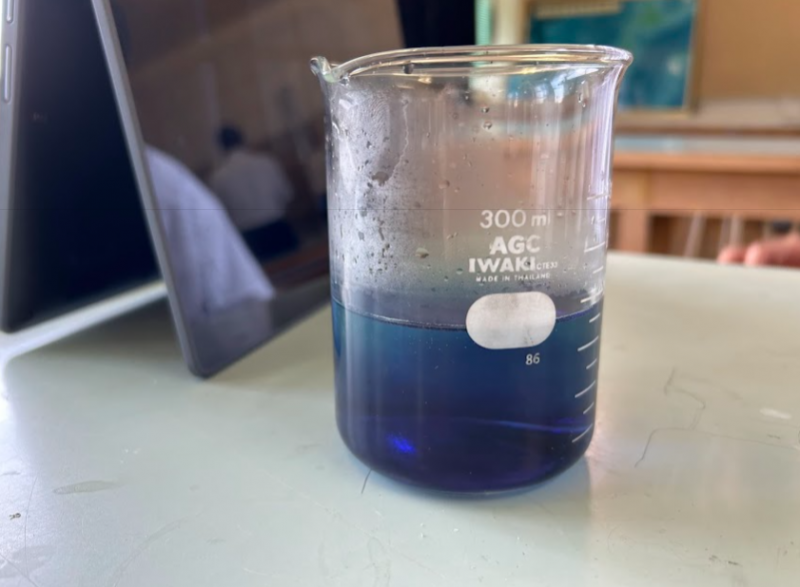

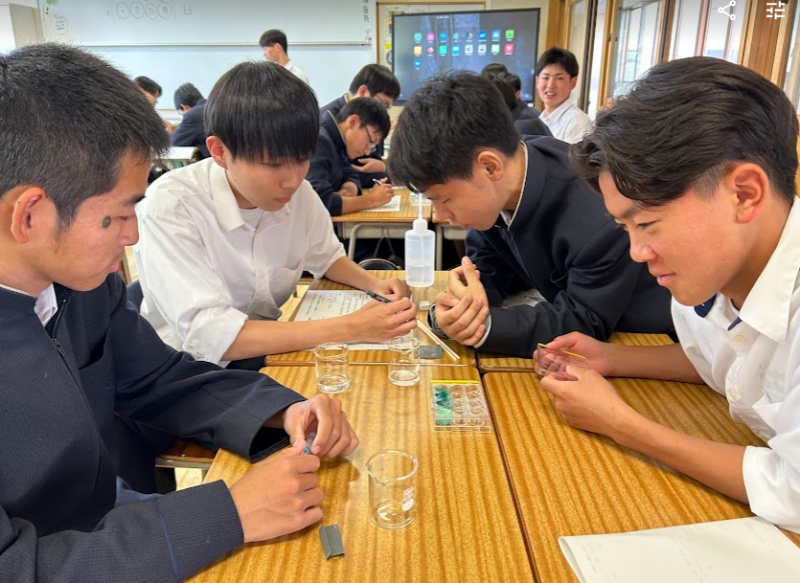

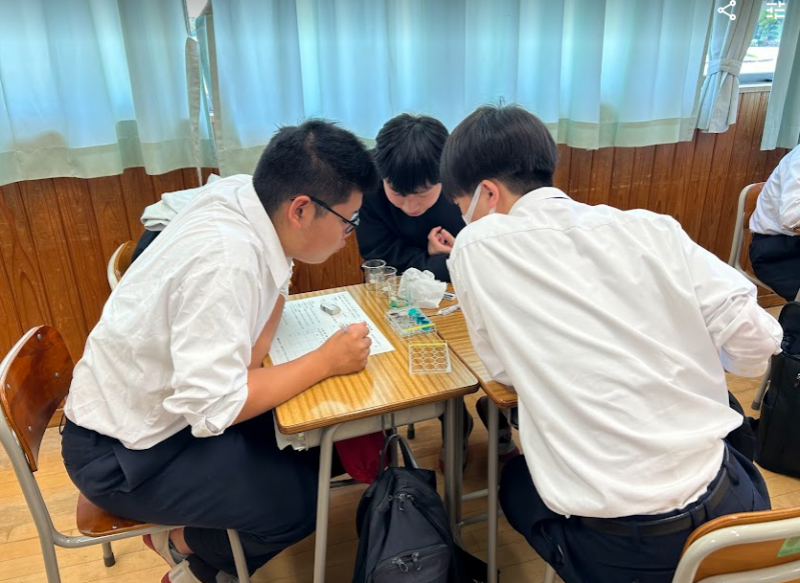

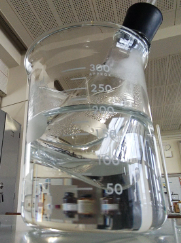

「水の硬度を測定する実験」を行いました。

EDTA(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム)溶液を滴下して、金属指示薬EBT(エリオクロムブラックT)の色変化を観察することで、学校の水道水の硬度(カルシウムイオンやマグネシウムイオンの量)を算出しました。

・12月21日

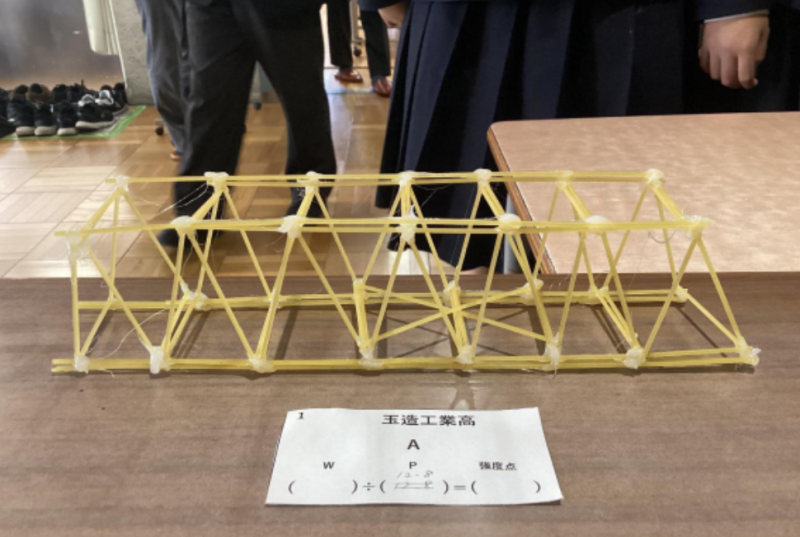

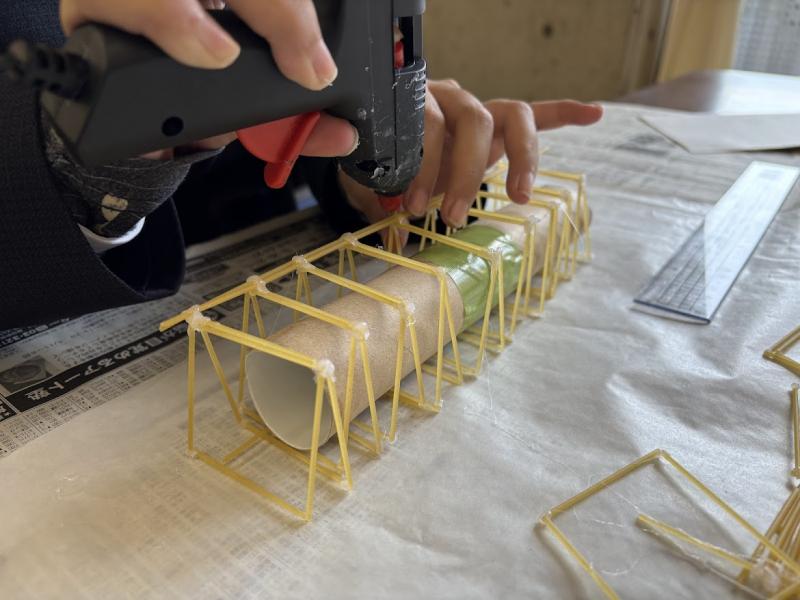

「パスタブリッジコンテストに参加」しました。

パスタを使って橋を製作し、その強度と美しさを競うコンテストに参加しました。

理科の学習や工業の実習で培った作業能力を発揮し、120分の制限時間のなかで、3つの橋を製作することができました。

・11月20日・22日・29日

12月4日・6日・11日

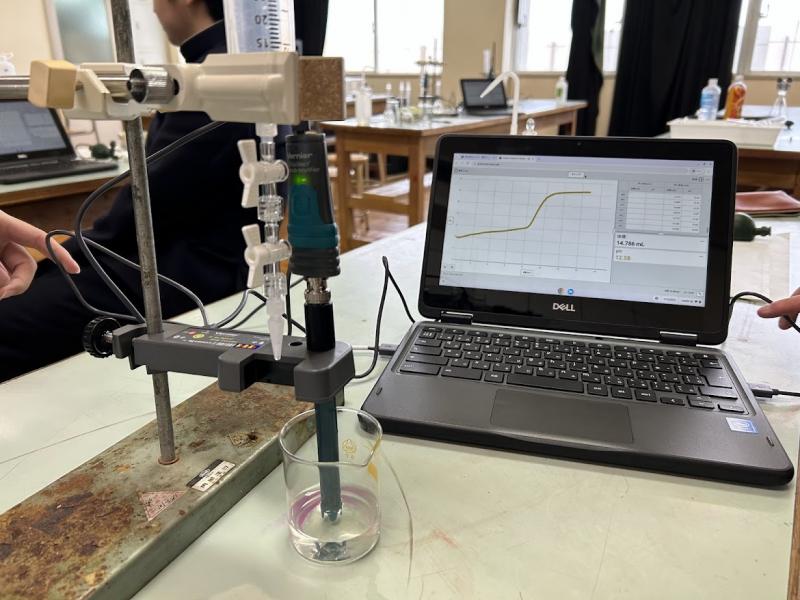

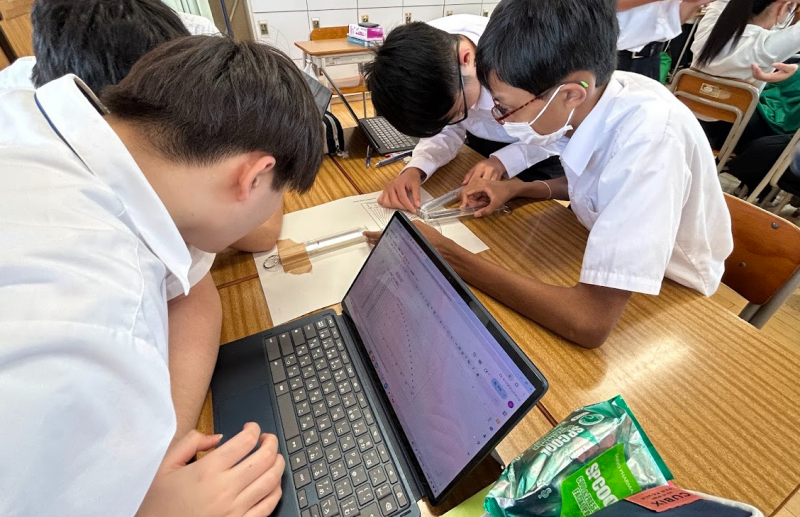

「酸-塩基中和のpH変化を詳しく調べる実験」を行いました。

「酸を塩基で中和するときに、溶液のpHはどのように変化するのか」を調べるために、ICT端末と測定センサーを接続させ、ソフトウェアを用いて収集した測定データをグラフ化することで、その傾向を考察しました。

・11月6日・8日・15日

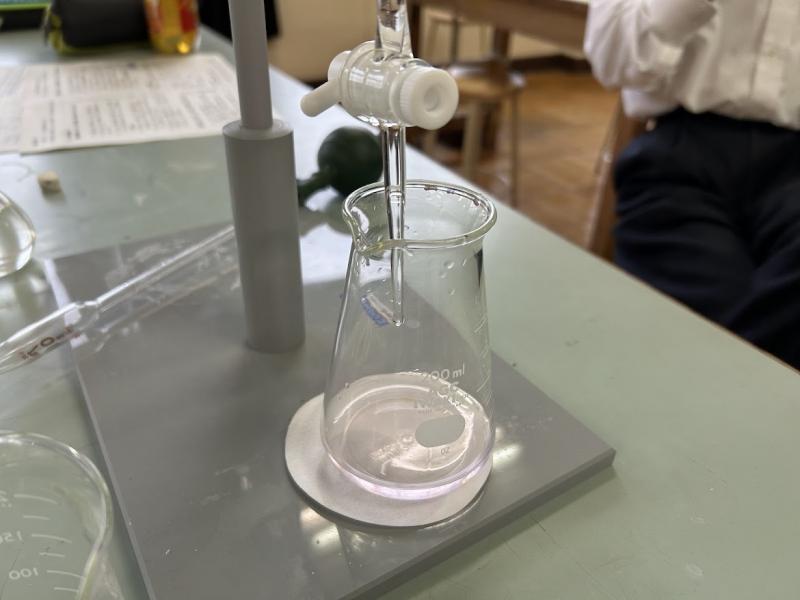

「応用的な中和滴定の実験」を行いました。

中和滴定とは、酸と塩基の中和反応を利用して溶液の濃度を求める手法です。今回は、濃度が明らかになった水酸化ナトリウム水溶液を用いて中和滴定の実験を行い、食酢の濃度とpHを求めました。

・10月8日・11日・15日・21日・22日

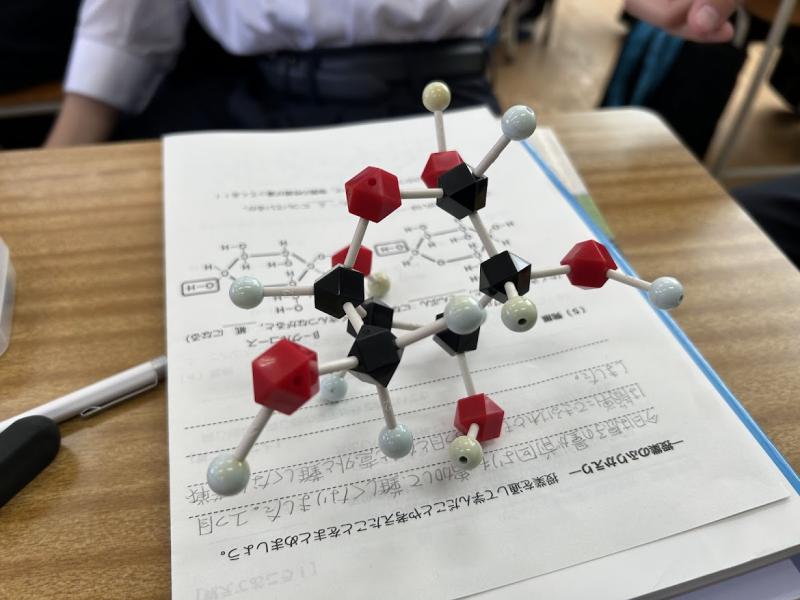

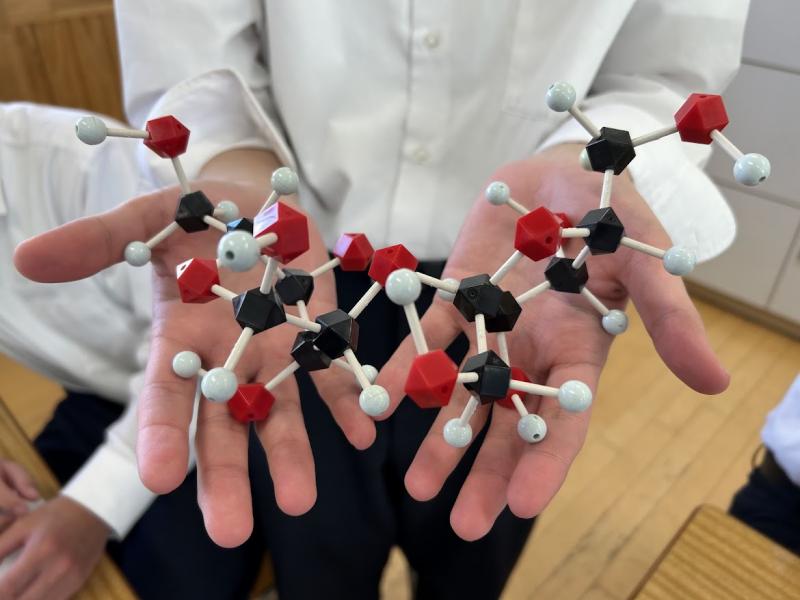

「分子模型の製作実習」を行いました。

各原子のつながり方に注意して、分子模型の作製を行い、分子の立体的な構造を理解しました。水、アンモニア、メタンなどの基本的な分子からはじまり、グルコースやフルクトース、スクロースの分子構造にも挑戦しました。

・10月16日・18日

「過酸化水素の分解反応に関する実験」を行いました。

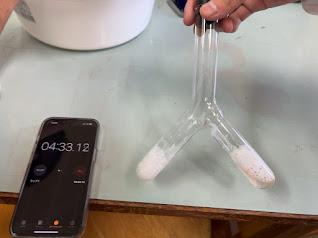

じゃがいも から取り出した酵素を用いて過酸化水素を分解させ、過酸化水素の濃度や酵素液の量を変化させて反応速度を調べました。

・10月16日・18日・23日・25日

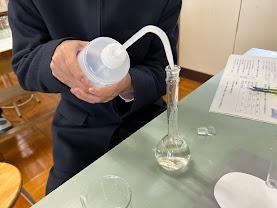

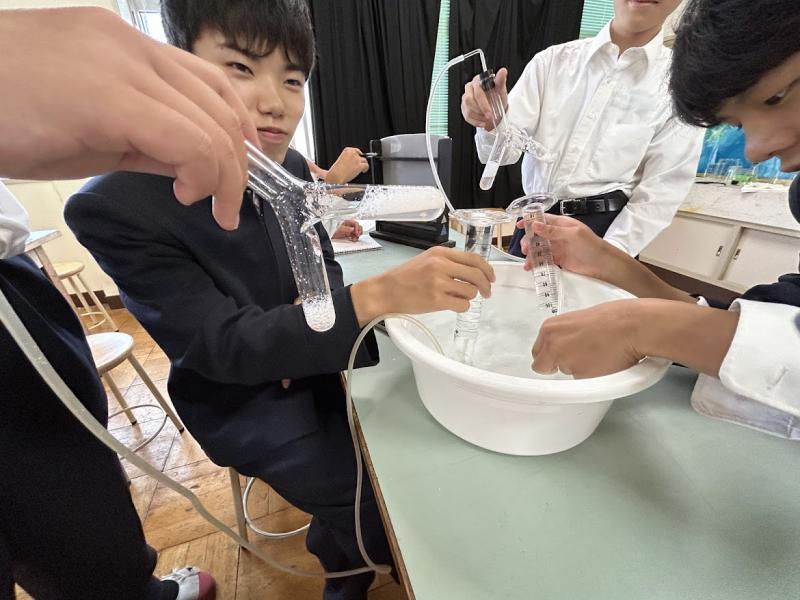

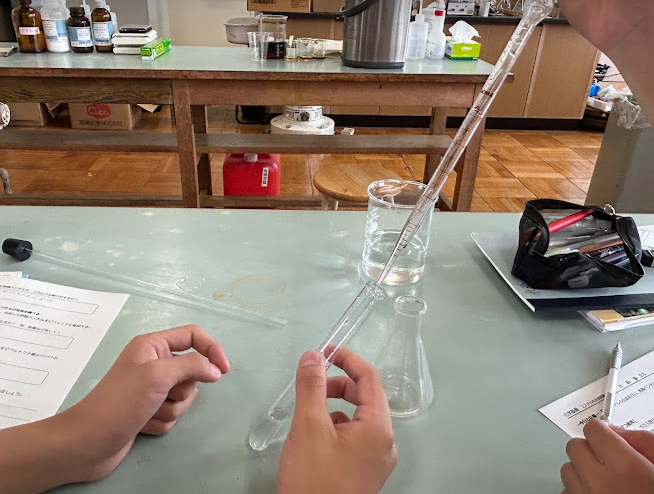

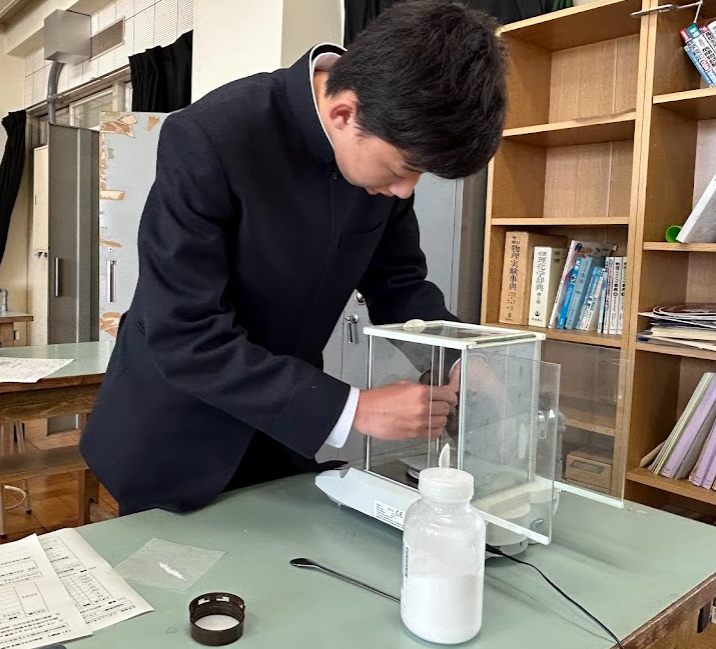

「基本的な中和滴定の実験」を行いました。

中和滴定とは、酸と塩基の中和反応を利用して溶液の濃度を求める手法です。今回は、濃度がわかっているシュウ酸水溶液を用いて中和滴定の実験を行い、水酸化ナトリウム水溶液の濃度を求めました。

・10月4日

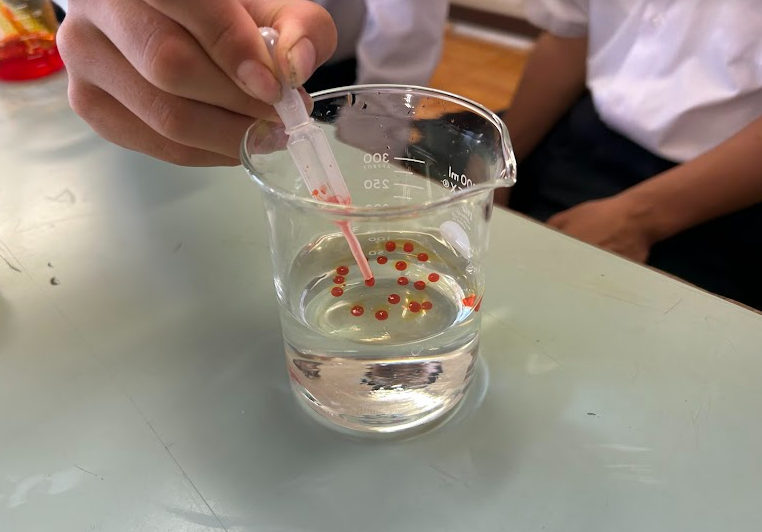

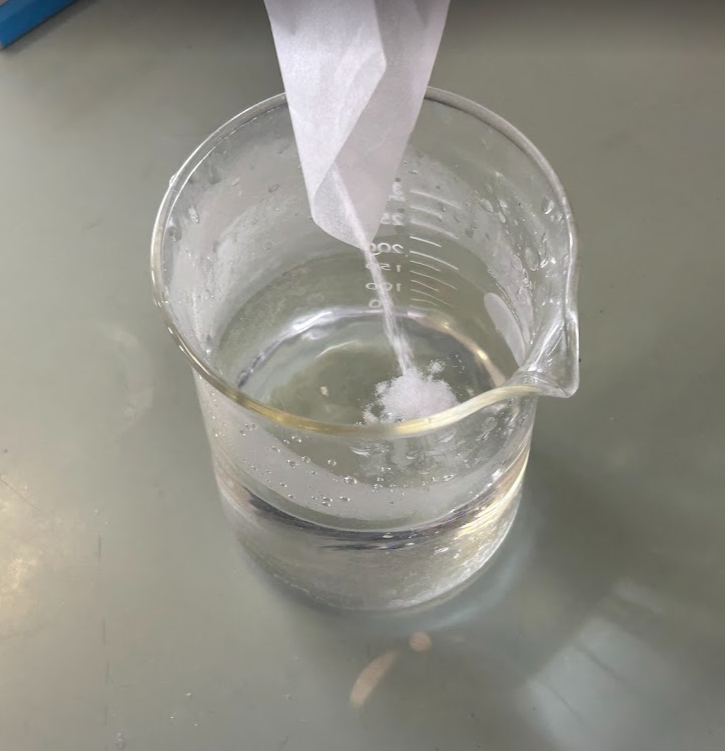

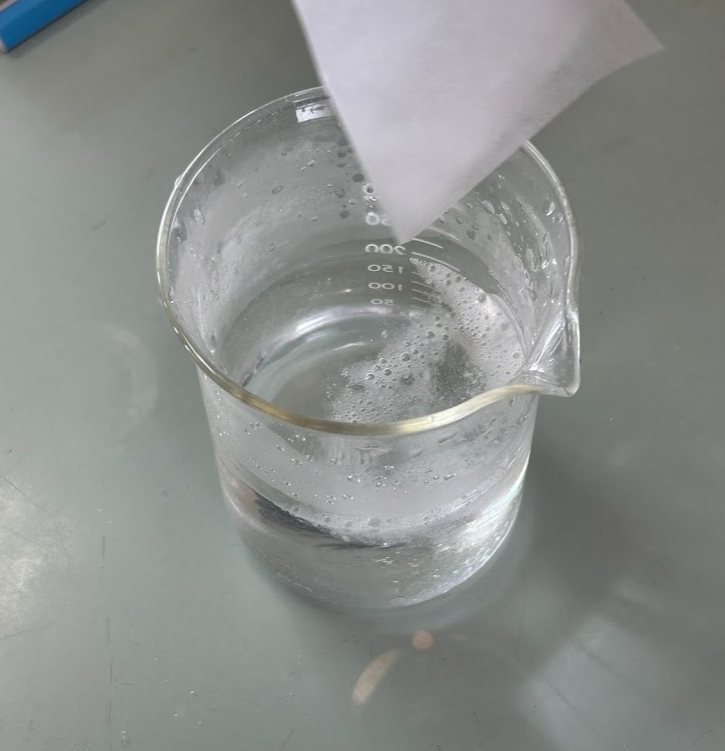

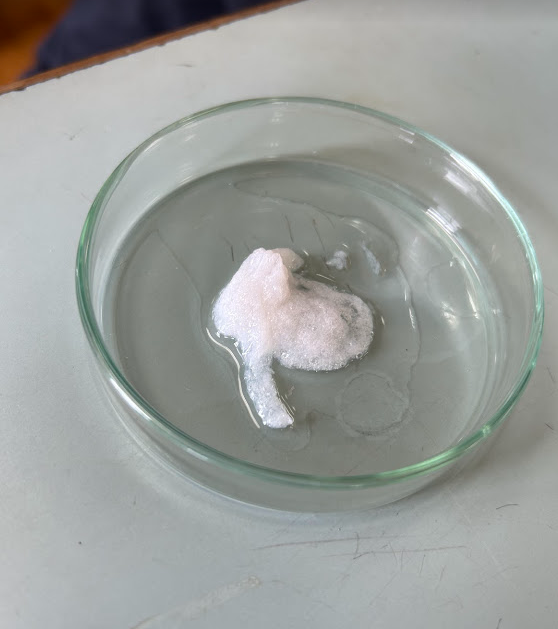

「人工いくらの製作実験」を行いました。

アルギン酸ナトリウム水溶液を塩化カルシウム水溶液中に静かに滴下すると、球体のゲル膜ができます。色や形状に工夫を施し、本物のいくらに近づけるように試行錯誤して実験に取り組みました。

・9月25日

「ピーナッツ油の抽出実験」を行いました。

ピーナッツを乳鉢で砕き、ヘキサンを用いて油を抽出しました。できるだけ多く抽出できるように、ピーナッツの粉や抽出液をこぼさないように注意して実験を行いました。

・9月20日

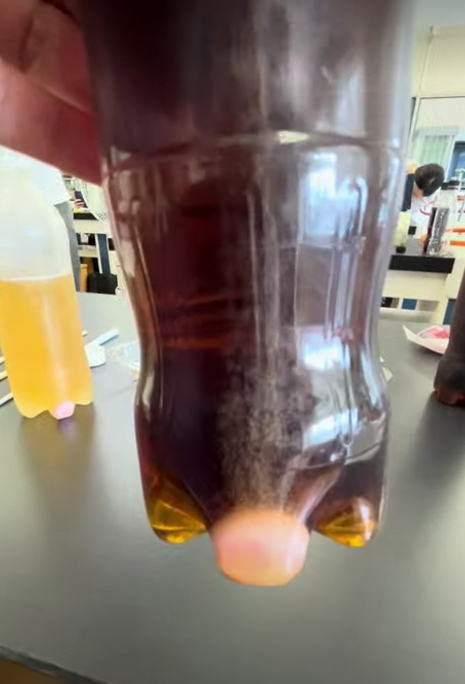

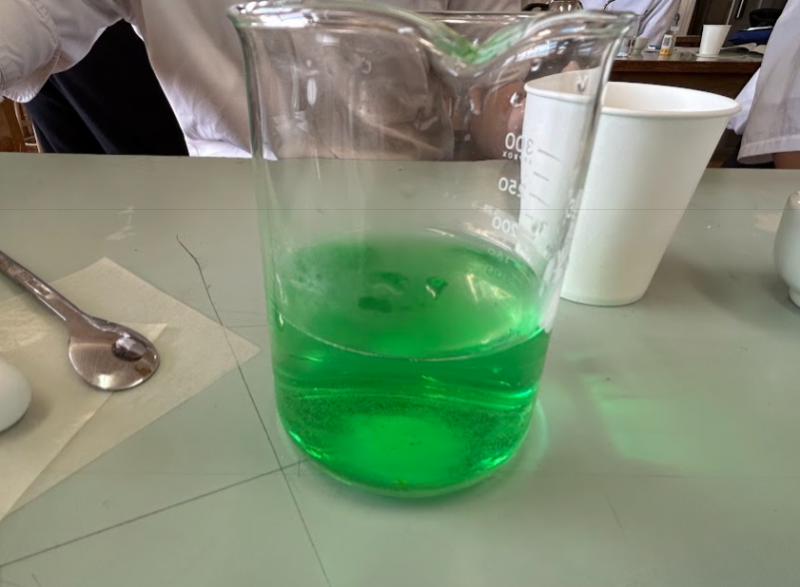

「メチレンブルー時計反応の観察」を行いました。

水酸化ナトリウムとグルコース(ブドウ糖)の混合水溶液にメチレンブルーを滴下し、色の変化を観察しました。

溶液の混合割合を工夫することで、反応時間を調整することができます。望みの色変化をするようなブルーボトルはできたのでしょうか。

・9月17日

「テルミット反応による鉄の生成実験」を行いました。

酸化鉄とアルミニウムの混合粉末をマグネシウム粉末を用いて引火・加熱させて1000℃以上の温度になる非常に激しい反応を発生させることで、鉄を生成させました。

・9月17日

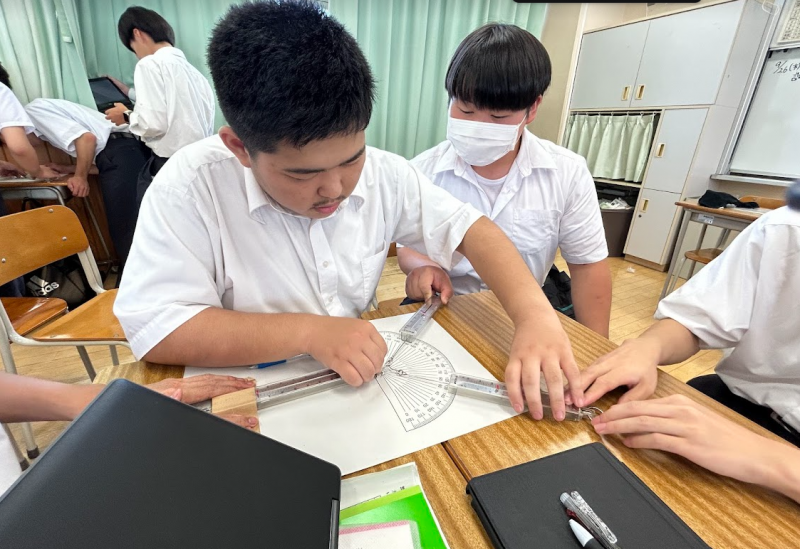

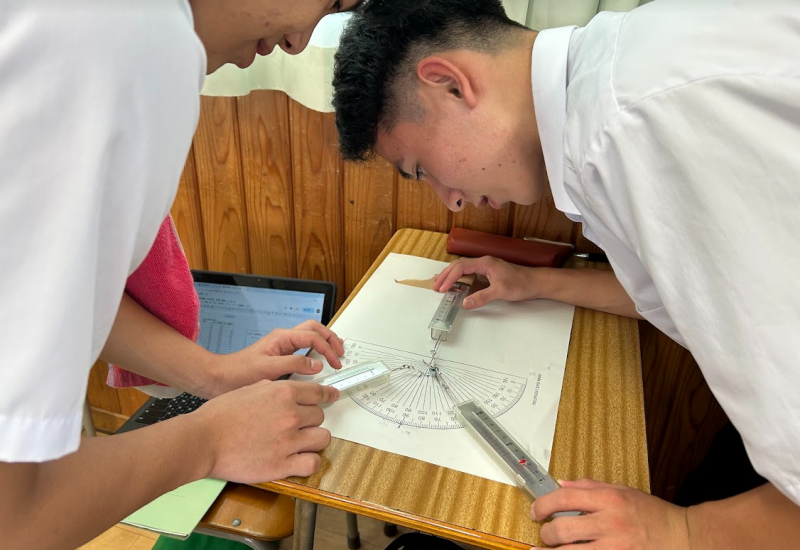

「力の合力に関する実験的探究」を行いました。

「2つの力の角度が変わると、合力がどのように変化するのか」を調べるために、ばねばかりを用い、グループで協力して実際に合力を測定しました。理論的な結果と比較し、合力について理解を深めました。

・9月13日

「力の合力に関する理論的探究」を行いました。

「2つの力の角度が変わると、合力がどのように変化するのか」を調べるために、数 学で習う余弦定理から力の合力を求める公式を導出し、それを用いて角度と合力の関係をグラフ化しました。

・9月4日

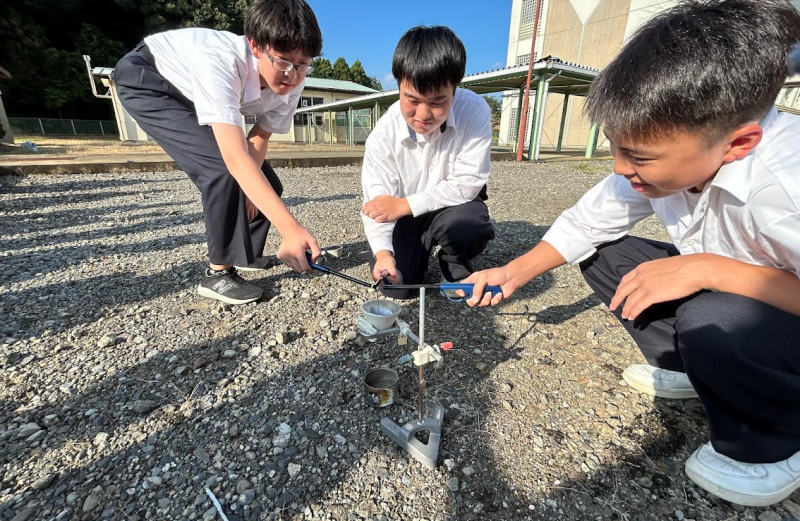

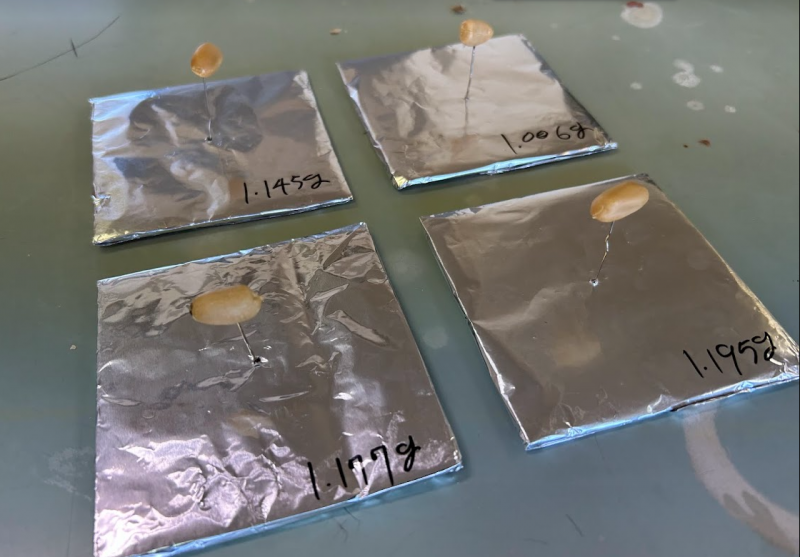

「ピーナッツの熱量測定実験」を行いました。

ピーナッツを燃やして水を温め、その温度上昇を測定することで、市販のピーナッツの熱量(kcal)を求めます。今回は、ピーナッツに火を付け、水の温度上昇を測定しました。何度も繰り返し実験を行い、結果の信頼性を高めます。

・8月23日

ラボの担当教員が「STEAM教育の実践発表」を行いました。

本校で実践した「イオンの性質に基づいたオリジナル入浴剤の製作」について県内の先生方に紹介しました。

入浴剤の製作は「理科」「ものづくり」「アート」の領域を横断した新たな時代の学びとなりました。

・8月1日

ラボの担当教員が「実験研修」に参加しました。

茨城県高等学校教育研究会の夏季研修会に参加し、実験研修を行いました。

夏休み以降の授業のために、実験技術を向上させました。

・7月16日

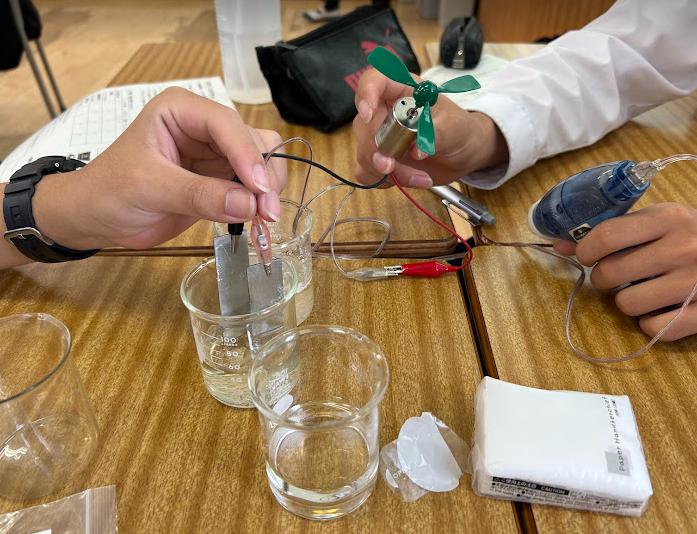

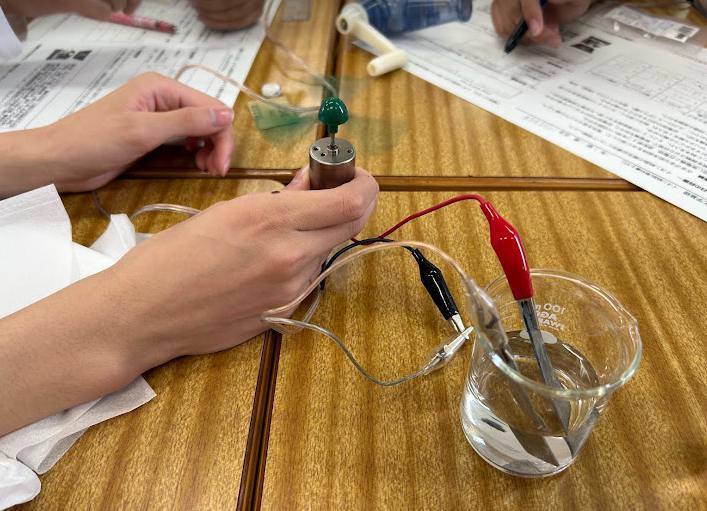

「イオン結晶の電気伝導性に関する実験」を行いました。

イオン結晶と分子性結晶をそれぞれ水に溶かし、電気を通すかどうかを調べました。

その上で、ホットケーキの生地が電流を通すかどうかを考えました。

・7月12日

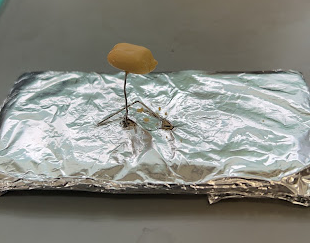

「ピーナッツの熱量測定実験の準備」を行いました。

ピーナッツを燃やして水を温め、その温度上昇を測定することで、市販のピーナッツの熱量(kcal)を求めます。そのために今回は、ピーナッツを支える台座を身近な材料で自作しました。

・7月12日

「酢酸ペンチルの合成実験」を行いました。

酢酸と1ーペンタノールから酢酸ペンチルを合成し、果実臭を確認しました。

・7月10日

「金属の性質(溶出と析出)に関する実験」を行いました。

金属が溶液に溶けていくようすや、溶けている金属が出てくるようすを観察しました。

・7月5日

「イオンの性質に基づくオリジナル入浴剤づくり」を行いました。

それぞれの「思いや願い」をこめた個性ある入浴剤が完成しました。

・7月3日

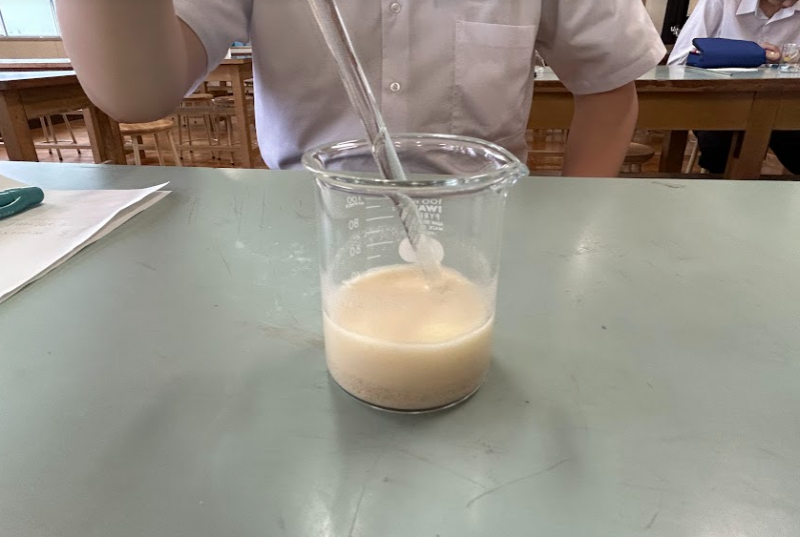

「銅アンモニアレーヨンの合成実験」を行いました。

ネクタイや洋服の裏地などの衣料に用いられる繊維をつくりました。

・6月21日

「イオンの性質に基づくオリジナル入浴剤づくり」を行いました。

今回は、香料を添加し、理想的な形になるように成型しました。

・6月14日

「イオンの性質に基づくオリジナル入浴剤づくり」を行いました。

今回は、理想的な色になるような色素の配合割合を検討しました。

・6月11日

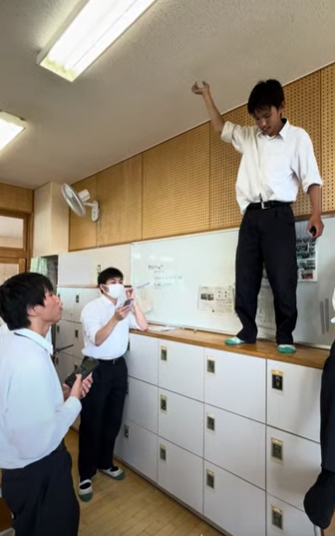

「自由落下に関する実験」を行いました。

自由落下にかかる時間を測定し、自由落下の公式を用いて物体の長さを算出しました。

・6月5日

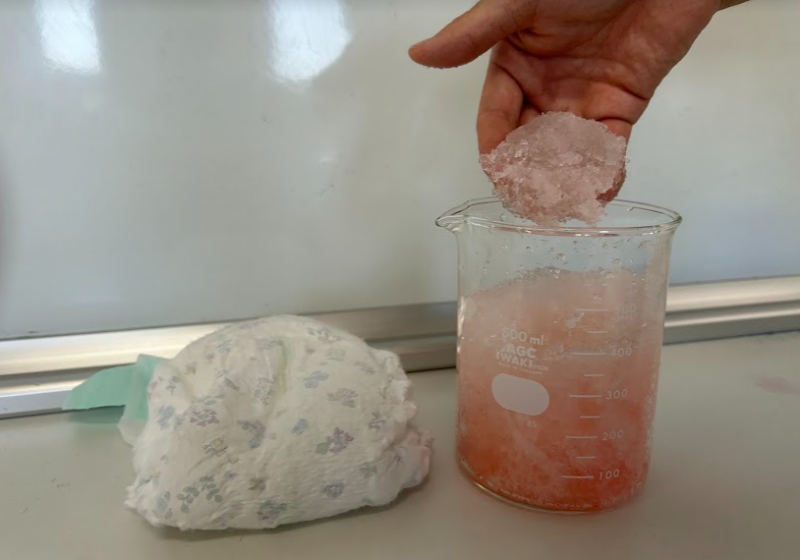

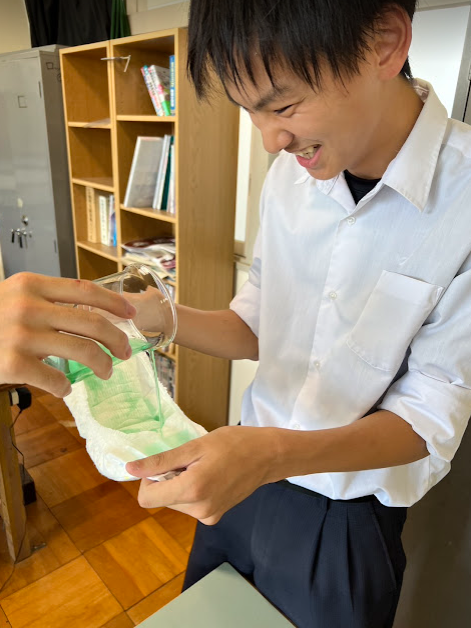

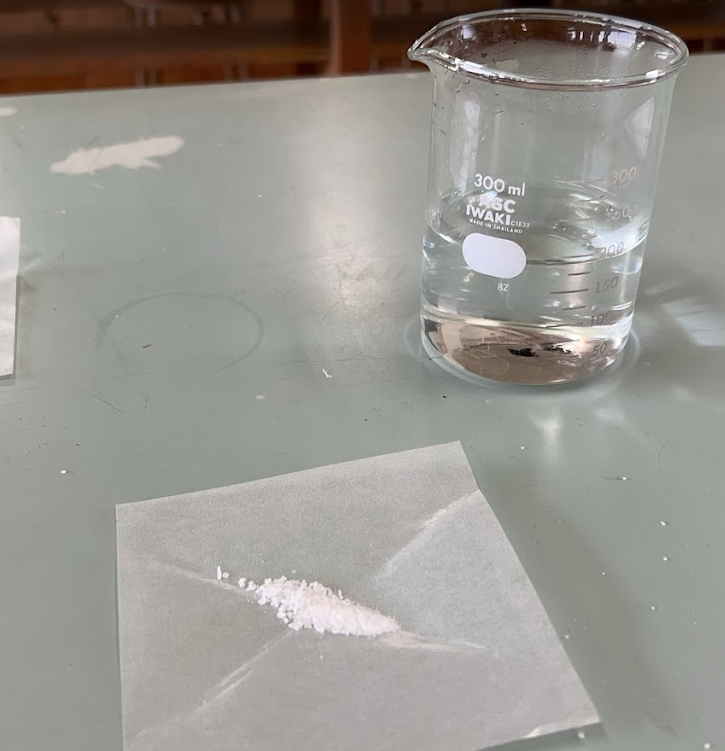

「高吸水性ポリマー(紙おむつ)で吸水性の確認」を行いました。

身のまわりで用いられるプラスチックには、特別な機能をもつものがあることを学びました。

・6月5日

「金属の溶出と析出の観察」を行いました。

金属の溶出と析出の様子を観察し、その特徴をイオン化傾向に基づいて理解しました。

・5月31日

「磁石につくスライムづくり」を行いました。

スライムを作る過程で、砂鉄を混ぜる工夫を施すことで、制作物に機能を持たせることができることを学びました。

・5月31日

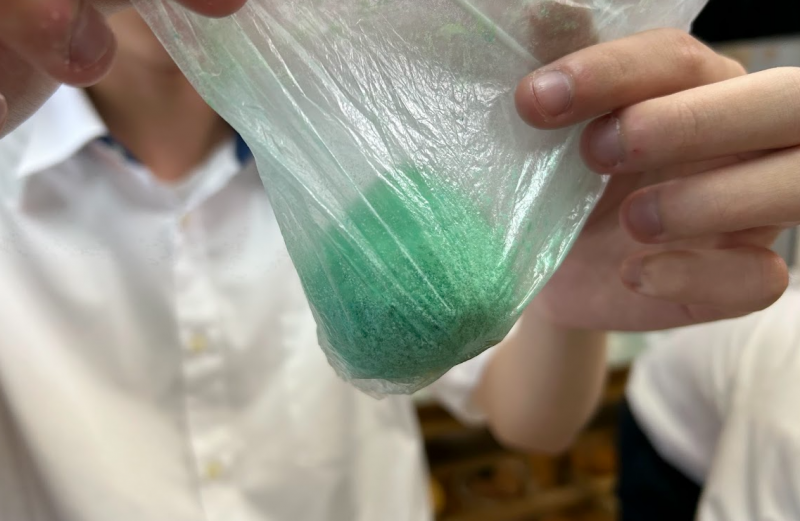

「イオンの性質に基づくオリジナル入浴剤づくり」を行いました。

今回は、理想的な量の炭酸ガスを発生させるような重曹とクエン酸の配合割合を検討しました。

・5月29日

「酵素の性質に基づく果物ゼリーづくり」を行いました。

ゼラチンで生パイナップルセリーをつくることはできません。なぜでしょうか?

さまざまな工夫をして、生パイナップルゼリーづくりに挑戦してもらいました。

・5月25日

「炎色反応の観察実験」を行いました。

・5月10日

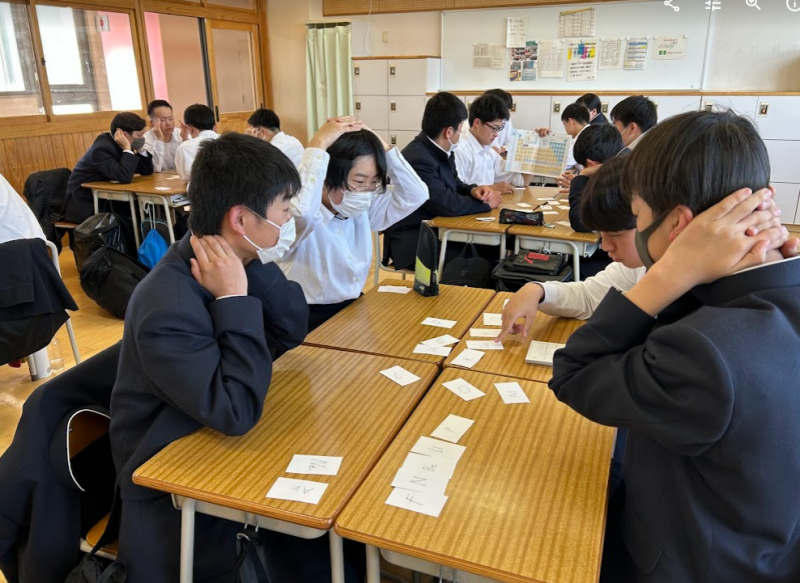

「元素かるた」を行いました。

原子番号1〜20番までの元素とその電子配置を全員覚えます。

・5月1日

「酢酸エチル(塗料やインキの原料)の合成実験」を行いました。

酢酸とエタノールから酢酸エチルを合成し、その性質を調べました。

・4月19日

「サリチル酸メチル(湿布薬)の合成実験」を行いました。

サリチル酸とメタノールからサリチル酸メチルを合成し、その臭いを確認しました。

・4月19日

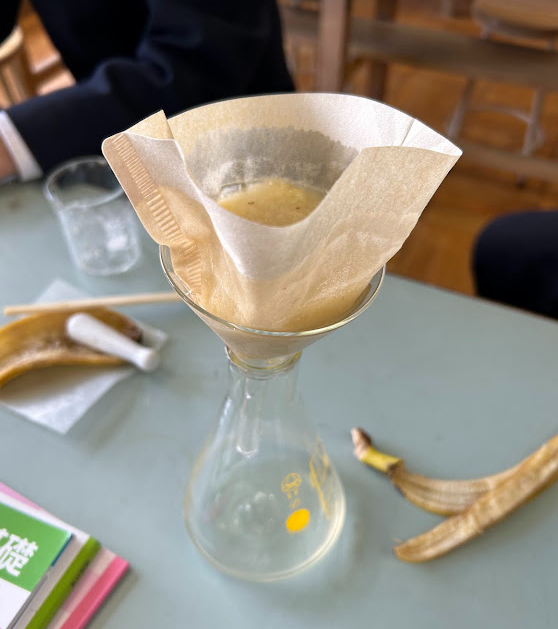

「バナナのDNA抽出実験」を行いました。

遺伝子の本体であるDNAを細胞から取り出し、観察しました。